その他

🍂10月になり秋になりました🍂

10月になり、秋になり朝と夕方は冷え込む時期になりました。

そして、10月10日は、スポーツの日でもありますが、「👀目の愛護デー👀」でもあります。

目は日常生活でいつも使う部分でもあり、とてもデリケートな部分でもあります。

最近、目を常に使う子どもが増加していると言われています。

「新型コロナウイルス感染症」により外出する機会が激減してしまったことが原因で、子どもの目に大きな負担がかかっているというのです。

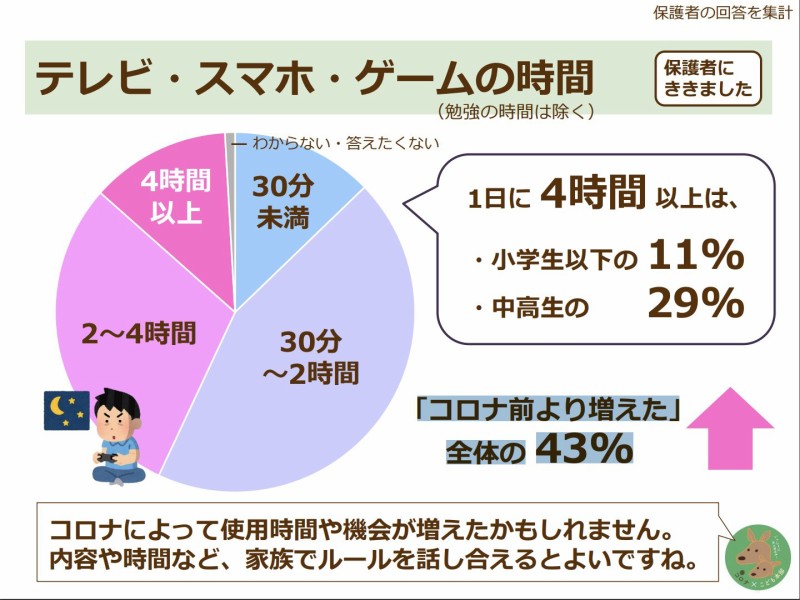

外に出て遊ばない分、テレビゲームやタブレット、スマホなどを見る時間が急激に増えてしまっているのです。

ブルーライトは、目にとても悪く眼精疲労や斜視や近視などの原因につながると言われています。

このような電子機器は使用する時間をきちんと決めて、使用した後は30分間目をお休みさせる時間を作っていくことが大切です。

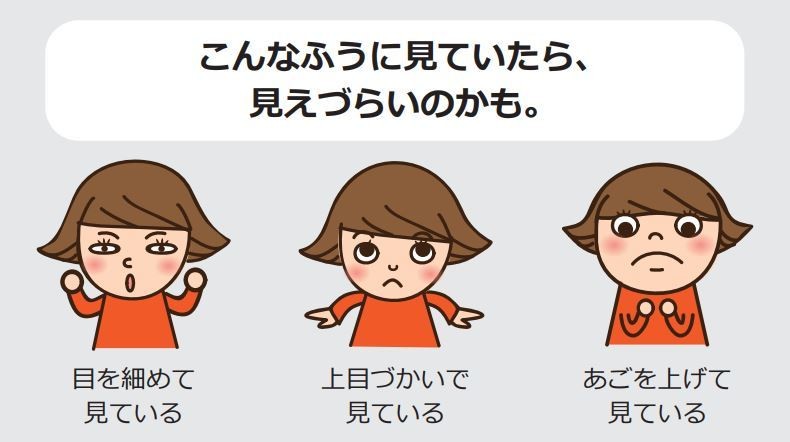

もし、次のように絵本やテレビを見ていた場合は、眼科医に相談してみることをおススメします。

目の病気を早めに見つける良い機会です。眼科医のアドバイスを受けて視力低下を予防していきましょう。

🍂先週の病児室の様子🍂

先週は4人の子が病児室に遊びに来てくれました。

火曜日は、喘息性気管支炎の女の子で、小田原園の病児室は初めてでドキドキな様子でした。

病児室の手作り冷蔵庫に興味津々💖

扉がペタンと閉まると「オオ!!![]() 」と声が出てしまい、たくさん冷蔵庫に食べ物を入れちゃいました。

」と声が出てしまい、たくさん冷蔵庫に食べ物を入れちゃいました。

「お誕生日するよ![]() 」とケーキ🍰をお皿に盛り付けます。

」とケーキ🍰をお皿に盛り付けます。

フルーツのイチゴ🍓も忘れずに上手に盛り付けることができたよ。![]()

初めての小田原病児室、気に入ってもらえて良かったです。

水曜日に来た子は発熱と喉の炎症がひどい、3歳の女の子でした。

久しぶりの病児室利用で、緊張した様子でしたが、ベッドにいるポポちゃんが気になってしまい、

「風邪ひいたみたいです💦」「ねんねしましょうね~」と優しく看病してくれました✨

ポポちゃんが起きたら、アンパンマンの玩具で一緒に遊んだよ。

「赤を押すとアンパンマンが出てくるんだよ」とポポちゃんに優しく教えてくれる、素敵なおねえさんでした。![]()

お昼寝をした後は、着せ替えで遊んだよ👕

「お姫様だから、ドレスはピンクだね👗」「かわいくしないと💦」ととても真剣な様子でした。

お熱があがらず、病児室でのんびり過ごすことが出来て良かったね💗

木曜日は、ヒトメタニューモウイルス感染症の1歳の男の子が初めて病児室に遊びに来てくれました。

入室してお腹がすいたのかな?アンパンマンのせんべい🍘をモグモグ![]()

カメラを向けると、チラッとカメラ目線しながらモグモグ。

病児室に慣れてきて、ポットン落としで遊んだよ。

たくさん、穴に入るけど機関車が入らず、困ってしまいました💦

ポポちゃんの聴診器発見![]()

お医者さんみたい💖

お昼寝の後は、テレビを見ながらおやつを食べたよ。

NHKの体操とニュースを見たよ。ニュースで大きな船が出て来てビックリ![]()

おやつが止まってしまいました![]()

初めは緊張して不安な様子でしたが、たくさん遊んでくれてとても安心しました💖

金曜日は、急性上気道炎の6歳の男の子が3年ぶりに遊びに来てくれました。

初めに、アンパンマンの玩具で遊んだよ。![]()

バイキンマンが飛び出て来て、ビックリ![]() 「よし!もう1回チャレンジだ!!」と、たくさん挑戦しちゃいました。

「よし!もう1回チャレンジだ!!」と、たくさん挑戦しちゃいました。

次は、鬼滅の刃のDVDを見ながらおやつを食べたよ。🍘

煉獄さんが「美味い!」と言うとニコニコ。「美味い!![]() 」と真似っこしちゃいました

」と真似っこしちゃいました![]()

午後は、「先生。勝負だ!!![]() 」とジェンガゲームをしたよ。

」とジェンガゲームをしたよ。

慎重に![]() 慎重に

慎重に![]() 、ブロックを1個ずつ取っていくよ

、ブロックを1個ずつ取っていくよ![]()

先生は手が震えてしまい、すぐに負けてしまいました![]() 強くてビックリです

強くてビックリです![]()

3年ぶりで久しぶりの病児室でしたが、覚えていてくれてよかったです。

体調が落ち着いて、保育園でたくさんお友達と遊べるといいですね![]()

![DSCN8119[1]](/nr_odawara/eb/f/20220922132930476919.jpg)

![DSCN8109[1]](/nr_odawara/eb/f/20220922132928809776.jpg)

![DSCN8121[1]](/nr_odawara/eb/f/20220922132932139255.jpg)

![DSCN8120[1]](/nr_odawara/eb/f/20220922133800577114.jpg)

![DSCN8125[1]](/nr_odawara/eb/f/20220926140620739375.jpg)

![DSCN8123[1]](/nr_odawara/eb/f/20220926140618989110.jpg)